Gouvernance – Informer, Partager, Décider

Notre Université, « une vision pour l’avenir »

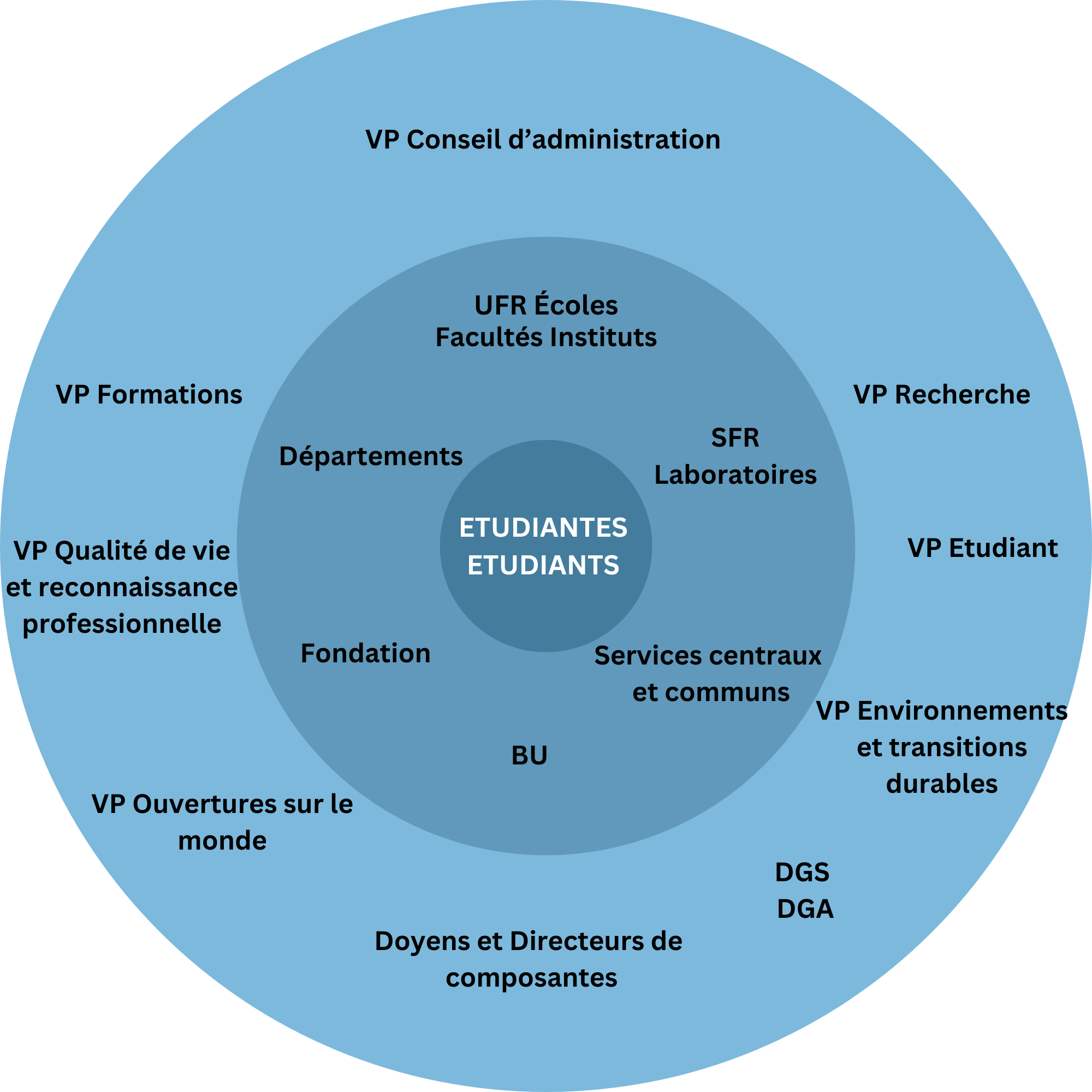

Le projet que nous portons pour l’Université d’Angers place les étudiants au cœur d’une architecture concentrique portée par une équipe de Vice-Présidents resserrée pour plus d’efficacité et de proximité.

L’équilibre de ce modèle repose sur une triple dynamique :

- Une formation de qualité en licence, master et doctorat alliant une ouverture sur l’international et tournée vers une meilleure insertion professionnelle et citoyenne des étudiants ;

- Une recherche soutenue avec force par la présidence car elle est la clé d’un enseignement de qualité mais aussi de la reconnaissance internationale, du développement et de l’attractivité de l’UA ;

- Une relation étroite et constante avec la société civile et les différents partenaires (organismes de recherche, collectivités territoriales, monde socio-économique).

« Une proposition de changement »

- Changer la manière dont les décisions sont prises en associant davantage la communauté (personnels, partenaires et étudiants) aux projets et en s’inscrivant dans le temps et la durée ;

- Décélérer pour mieux faire et sortir de l’état de réforme permanente en choisissant mieux les grands appels à projets (AAP) du ministère ; ne pas conditionner nos choix et nos stratégies aux AAP (au prétexte qu’ils sont financièrement attrayants).

- Favoriser la solidarité et limiter la concurrence qui gangrène les rapports à l’Université.

- Répondre au paradoxe constaté par de nombreux collègues entre une centralisation croissante à l’Université et l’absence de caps, de politiques, de stratégies claires.

- Limiter la superposition des strates administratives, alléger les procédures qui décentrent les enseignants chercheurs de leur cœur de métier : l’enseignement et la recherche.

Nous regrettons les évolutions bureaucratiques et gestionnaires de notre université. Il faut réintroduire la démocratie à tous les niveaux de l’université et rompre avec un modèle étranger, voire contraire, à la culture universitaire. Le principal chantier consistera à redonner de la confiance et de la reconnaissance aux personnels de l’Université.

Mais changer la gouvernance ne suffira pas : il faut aussi adopter un autre état d’esprit et défendre l’idée que la coopération ne relève pas d’une simple coordination. Coopération (inter et intra) entre toutes les composantes de l’Université, UFR, laboratoires, SFR, services (centraux, communs, de composantes), et les partenaires (professionnels et internationaux) de l’Université. Cet état d’esprit suppose une volonté d’agir ensemble et repose sur un changement de paradigme. La recherche du bien commun se nourrit de l’entraide, de la confiance et de la solidarité – et non essentiellement la mise en concurrence. Un tel changement n’est possible que s’il est accompagné d’une simplification des procédures et de l’organisation de réflexions sur la formation et la recherche.

3 Objectifs

(Dérouler pour plus de détails)

1. Changer de gouvernance : recentrer l’Université sur ses missions essentielles de transmission des savoirs au bénéfice des étudiants

– Réduire le nombre de Vice-Présidents et regrouper le comité de direction et le conseil de gouvernance en un comité de coordination pour faire travailler ensemble VP et Doyens, Directeurs de composantes et de services, nommés et élus.

Les périmètres des missions des VP seront : Premier VP en charge des orientations stratégiques, égalités et diversités, VP Formations, VP Recherche, VP ouvertures sur le monde (ouvertures sur l’international et sur le monde socio-économique et culturel), VP Environnements et transitions durables (dont l’immobilier et le numérique), VP Qualité de vie et reconnaissance professionnelle (avec un conseiller Biatss et un conseiller ESAS) et VP Etudiant.

L’organisation de Notre Université se basera sur l’organigramme proposé ci-dessus.

– Délester les conseils centraux des décisions qui relèvent du « local » et (re)centrer les discussions et réflexions collectives des conseils centraux autour des grandes thématiques et questions d’avenir (validées par le « comité de coordination » qui regroupe les VP et les Doyens). Suppression des bureaux de la CFVU et de la CR et restauration de commissions thématiques. Communiquer aux élus les documents de séance faisant l’objet d’un vote dans les conseils centraux suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent être lus et débattus et afin que chacun ne soit pas mis devant le fait accompli. Redonner du temps aux débats lors des décisions importantes (notamment en ce qui concerne la gestion des carrières : postes, avancement, primes). Découpler les présentations d’ordre général de l’ordre du jour des conseils (commissions) centraux, en les diffusant sous une autre forme (visio / vidéo) plus ouverte.

– Faire que toute décision repose sur une véritable concertation avec les représentants des personnels : faire des conseils qui débattent, proposent, participent activement aux prises de décision et qui ne soient pas cantonnés à un rôle de validation des décisions déjà prises en bureau. Publier les relevés de décisions rapidement.

– Revoir les calendriers, simplifier les procédures afin qu’elles soient transparentes et collégiales, de manière à redonner du sens à notre travail. Avoir du temps pour lire, réfléchir, douter, évaluer et échanger… Limiter autant que possible la durée des réunions et conseils, sans réduire le temps consacré aux échanges.

– Rendre compte de toute décision et de toute action auprès des élus et représentants des personnels et étudiants.

2. Changer notre état d’esprit : renforcer la concertation et la coopération au sein de l’université

– Repenser les processus administratifs, simplifier les démarches, alléger les tâches pour mieux informer, libérer les initiatives et impliquer dans les projets (exemples : rétablir la déclaration « sur l’honneur » et utiliser l’intelligence artificielle pour décharger les enseignants-chercheurs de certaines tâches administratives).

– Proposer une analyse du système d’information avec les enseignants et enseignants-chercheurs pour que les outils s’adaptent aux pratiques et besoins réels des usagers et non l’inverse. Par exemple proposer un outil de gestion des missions dans l’Espace Numérique de Travail (Ordre de Missions, suivi des remboursements…).

– Remettre au centre du fonctionnement de l’Université les UFR, les laboratoires et les SFR. Accompagner leurs initiatives, prendre en compte leurs spécificités et ne pas les considérer seulement comme des « composantes ».

– Repenser les collaborations disciplinaires pour mieux former et mieux chercher sans créer de nouvelles structures institutionnelles, mais en mobilisant l’observatoire de la vie étudiante et la Fondation de l’université… Faire émerger des thématiques de recherche fortes et inclusives, soutenir les équipes de projet, les valoriser.

– Mobiliser davantage le comité d’éthique scientifique pour lutter contre les inconduites scientifiques. La recherche de l’équité et des objectifs de durabilité doit être un critère incontournable de financement et de soutien des projets.

3. Trouver un meilleur équilibre entre le « central », le « commun » et le « local » dans notre université

– Renforcer les liens entre Formation et Recherche, entre licence, master et doctorat, et entre SFR.

– Rendre de l’autonomie aux services communs et centraux. Ce sont les agents des services (centraux, communs et de composante) qui possèdent les « compétences métiers ».

– Mieux articuler les relations des services centraux aux composantes et aux personnels, dans un souci d’efficacité, de bonne coordination, de service rendu et de reconnaissance réciproque.

– Revoir de manière collégiale les rôles et missions des services et des conseils centraux. Décharger les services centraux des compétences dont l’exercice est plus efficacement assuré par les services de proximité dans les UFR, Ecoles ou Instituts et les laboratoires.

– Développer des services de proximité, dans les composantes, mieux à même de répondre aux besoins des personnels et des étudiants.

– Définir collégialement les périmètres et les missions des différentes structures de l’université : UFR, laboratoires, SFR, Fondation, Chaires, EUR, GIS, services centraux, services communs et services de composante…

– Faire émerger les idées et initiatives locales. Les personnes les mieux placées pour identifier les difficultés du quotidien sont les membres de la communauté universitaire. La gouvernance doit être à l’écoute des demandes et accompagner, autant que faire se peut, ces initiatives.